বামপন্থা, ইসলাম ও পালনবাদ: ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন

অনার্য মুর্শিদ

মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে, তিনি একজন বিভ্রান্ত মানুষ। না হতে পারলেন মাওলানা, না রাজনীতিবিদ, না পারলেন সমাজতন্ত্র কায়েম করতে, না পারলেন ইসলামি সমাজতন্ত্র কায়েম করতে। কিন্তু মাওলানা কি আদৌ সমাজতন্ত্র বা ইসলামি সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছেন? তাঁর রাজনৈতিক দর্শনটা আসলে কী?

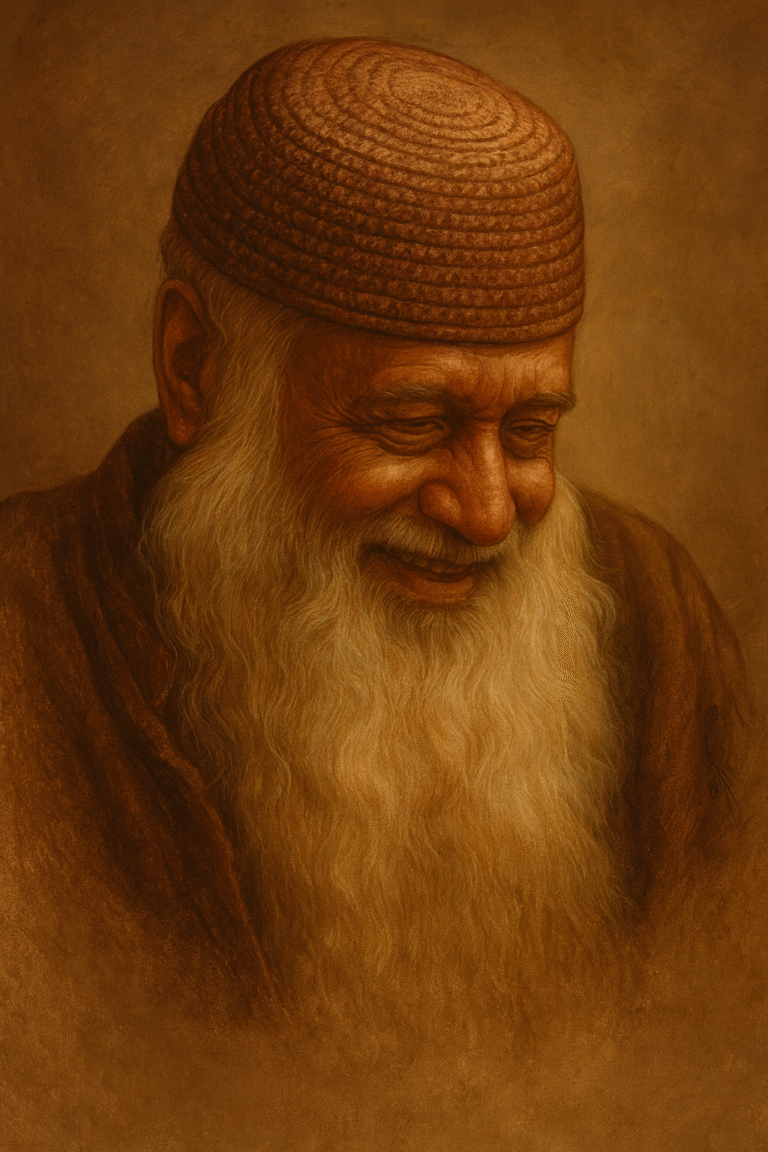

মাওলানার চীন সফর–পরবর্তী সংবর্ধনাকে ঘিরে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। সেদিনও ভাসানীর মাথায় ছিল তালপাতার টুপি, পরনে লুঙ্গি। তাঁর বেশভূষা দেখে শ্রোতাদের মধ্যে গুনগুন মন্তব্য, ‘ইয়ে তো মিসকিন হ্যায়!’ কোরআন তিলাওয়াত দিয়ে ভাসানী বক্তব্য শুরু করতেই সেই শ্রোতারা বলল, ‘ইয়ে তো মাওলানা হ্যায়!’

রাজনৈতিক বক্তব্য শুনে তারা এবার অবাক হয়ে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ‘আরি বাহ্, ইয়ে তো পলিটিশিয়ান হ্যায়!’ যখন ভাসানী বিশ্ব মোড়লদের শোষণ–নিপীড়ন সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, তখন ওই একই দর্শকশ্রোতা বলে উঠল, ‘হায় আল্লাহ, ইয়ে তো এস্টেট মেন হ্যায়!’ কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়:

‘দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী

কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,

যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ

সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি

উত্তরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তার বিচর্ণিত দক্ষিণ বাংলার

শবাকীর্ণ হু হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের

দৃশ্যাবলীময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা

নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।’

(সফেদ পাঞ্জাবী/শা.রা.)

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর গঠিত ‘হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতির’র মাধ্যমে কি প্রচলিত ধারণার ইসলমি খেলাফত চেয়েছেন নাকি ইসলামি সমাজতন্ত্র চেয়েছেন? তাঁর রাজনৈতিক পরিভাষাগুলো আমাদের অনেক শিক্ষিত ইতিহাসবিদের কাছেও অবোধ্য-দুর্বোধ্য। আমরা তাঁর তিনটি রাজনৈতিক পরিভাষার ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করব। রুবুবিয়াৎ, খুদায়ে খিদমাতগার এবং হুকুমতে রাব্বানিয়া।

খুদায়ে খিদমাতগার

ছান্দসিক কবি আবদুল কাদিরের লেখা ‘মানবসেবা’ কবিতার মাধ্যমে আমরা এই অপরিচিত পরিভাষার একটা সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করব:

‘হাশরের দিন বলিবেন খোদা—হে আদম সন্তান

তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান।

মানুষ বলিবে—তুমি প্রভু করতার,

আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার?

বলিবেন খোদা—দেখনি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,

তারি শুশ্রূষা করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে।’

আমরা আরও স্পষ্ট হয়ে যাব বাচা খান প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন ‘খুদায়ে খিদমাতগার’-এর শপথ বাক্যগুলোর দিকে যদি তাকাই। শপথবাক্যের অংশবিশেষ, ‘আমি পালনকর্তার একজন দাস এবং পালনকর্তার কোনো সেবার প্রয়োজন নেই, সৃষ্টির সেবা করা হচ্ছে তাঁর সেবা করা। আমি পালনকর্তার নামে মানবতার সেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমি সহিংসতা এবং প্রতিশোধ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমি ভালো আচার-আচরণের অনুশীলন করব। অলস জীবনযাপন করব না। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি দিনে অন্তত দুই ঘণ্টা সামাজিক কাজে দেব। আমি আমার জাতি ও জনগণের স্বাধীনতার জন্য আমার সম্পদ, জীবন এবং স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করব। আমি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, নিপীড়িতদের পাশে থাকবে। আমি অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের সদস্য হবো না, সেনাবাহিনীতেও দাঁড়াব না। আমি অহিংসার জীবনযাপন করব। আমার উদ্দেশ্য আমার দেশ এবং আমার ধর্মের স্বাধীনতা অর্জন। আমার সেবার জন্য আমি কোনো পুরস্কার চাই না। আমার সমস্ত প্রচেষ্টা আমার পালনকর্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, প্রদর্শন বা লাভের জন্য নয়।’

ভাসানী কেন টাঙ্গাইলে সে সময় পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন? কারণ, তিনি পালনবাদী, সর্বপ্রাণবাদী। খুদায়ে খেদমতগারের একজন অনুসারীর পক্ষে নদীদূষণ, বৃক্ষনিধন সম্ভব নয়। এটাকে কি সুফিবাদী আন্দোলন বলা যায়? কিন্তু সুফিবাদ তো এমন না! যদিও এই আন্দোলনে সুফিবাদের একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। এর অনুসারীদের অনেকেই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অসাম্প্রদায়িক সুফি আন্দোলন রোশানী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। গান্ধীও অংশ নিয়েছেন এতে। বাচা খান ও গান্ধীর আন্দোলনকর্মীদের সঙ্গে অংশ নেওয়ার ছবিও পাওয়া যায়।

হুকুমতে রাব্বানিয়া

‘হুকুমত’ শব্দের অর্থ আদেশ। কোরআনে এসেছে, ‘সৃষ্টি যার, আমর বা আইন তার’ (৭:৫৪)। কিন্তু হুকুমতে রাব্বানিয়ায় ‘আমর’ বা ‘আইন’ বলতে হুবহু কোরআনিক আইন বোঝায় না বরং আইনের পাশাপাশি এর সংস্কারও বোঝায়। ভাসানীর দীক্ষাগুরু মাওলানা আজাদ সুবহানি তাঁর ‘রব্বানী বিপ্লব : কর্মনীতি প্রয়োগবিধি’ নিবন্ধে বলেন, ‘ধর্মকে নূতন দীপ্তিতে পেশ করিতে হইবে।…সংস্কারের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার অধিকার থাকিবে মতবাদের (রাব্বানী বিপ্লবের) পুনরুজ্জীবনের।’

আজাদ সোবহানির রূপরেখায় একটি পার্টির চিত্ররূপ অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু ভাসানী শেষ জীবনে পার্টির সেন্ট্রালাইজড রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণার প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাই তিনি পার্টি না করে ‘হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতি’ গঠন করেন।

ভাসানীর প্রচারিত রাব্বানী বা পালনবাদী দর্শনের নিউক্লিয়াস মূলত খ্যাতিমান বাগ্মী ও দার্শনিক মাওলানা আজাদ সুবহানির। এই দর্শন ভাসানীর মধ্যে প্রবেশ করে মাওলানা আজাদ সুবহানির সঙ্গে পরিচয়ের পর। ভাসানী সব সময়ই সংগ্রামী মানুষ ছিলেন; তিনি ক্ষমতায় যেতে চাননি, বরং মজলুম মানুষের পক্ষের কণ্ঠ হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তবে তাঁর রাজনীতি শুরুতে বামধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। আজাদ সুবহানির প্রভাবেই তিনি বামপন্থার পথে এগোন, যদিও ভাসানী নিজে একে বলতেন ‘রব্বানি’ রাজনীতির প্রথম ধাপ। ১৯৭৪ সালে লেখা তাঁর প্রবন্ধ ‘হুকুমতে রব্বানিয়া: কী ও কেন’তে ভাসানী এই পরিবর্তনের গল্পটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, ‘সে ১৯৪৬ সালের কথা। রাত তখন বারটা।বিপ্লবী দার্শনিক আল্লামা আজাদ সোবহানী ধুবরীর (আসাম) একটি ঘরে বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিতেছেন। আমি নিশ্চুপ হইয়া তাঁহার সামনে বসিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ তিনি আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন ও আমার ডান হাতখানা সিগারেটের ছাই ফেলার পাত্রটির উপর রাখিয়া বলিলেন, মনে কর ইহাই কাবা ঘর। আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু এই দার্শনিকের উন্মাদনা আমার জানা ছিল। তাই বলিলাম, হ্যাঁ, ইহাই কাবা ঘর। আল্লামা বলিলেন, তবে আজ ওয়াদা কর, তুমি রাজনৈতিক জীবনে যত কলাকৌশলই নাও না কেন মূলতঃ হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম করিয়া যাইবা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়িল ১৯৩৫ সালে আমরূহাতে ১৭ জন আলেম রাজনীতিবিদের সিদ্ধান্তের কথা। মনে পড়িল মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা হাসরত মোহানী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখের সাথে আমার যোগাযোগ ও ওয়াদার কথা। আমার মনে পড়িল খিলাফত আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর সাহচর্যের কথা। আমি দেখিলাম যৌবনের উচ্ছ্বাস-শেষে যে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম আজ প্রৌঢ় জীবনে সেই রাজনৈতিক দর্শনের দাওয়াতই আসিয়াছে। আমি তাই ইতস্তত করিলাম না। মওলানা আজাদ সোবহানীর হাতের উপর আমার হাত ছিল। তাঁহার কল্পনায় আমাদের হাত কাবাতে নিবদ্ধ ছিল। আমি বলিলাম, “হ্যাঁ, ওয়াদা করিলাম, রাজনীতিতে যাহা কিছুই করি না কেন হুকুমতে রব্বানিয়া হইতে লক্ষ্যচ্যুত হইব না।”

দীর্ঘ ২৭টি বছর কাটিয়া গিয়াছে। আজ আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে চাই না কীভাবে আমি ধাপে ধাপে হুকুমতে রব্বানিয়া কায়েমের পথে চলিয়া আসিয়াছি। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো ভাষ্যকার যদি আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে দেখিবেন ১৯২১ সাল হইতে আমি এই পথ ধরিয়াছি।’মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি ও শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবিকেও পালনবাদী স্কুলের কমরেড বলা যায়। ভাসানীর বামপন্থা এঁদের দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত ছিল। দেওবন্দী স্কুল, পালনবাদী স্কুল, রাশিয়ার কমিউনিজমের ধারা, চীনের কমিউনিজমের ধারা, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নবী মুহাম্মদের বিপ্লবের ধরন তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও দর্শনকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভাসানীর হুকুমতে রাব্বানীয়া কি শুধুই মুসলিমদের জন্য? এর জবাবে ভাসানী বলেন, ‘শিক্ষাদীক্ষা, খাওয়াপরা ইত্যাদির প্রশ্নে স্রষ্টার নিকট যেমন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ইত্যাদি পরিচয়ের কোনো বালাই নাই, মানুষের দৈহিক ও আত্মিক চাহিদার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি ভেদাভেদ নাই, ঠিক তেমনি হুকুমতে রাব্বানিয়ার সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া হইবে।’ (মাওলানা ভাসানীর রচনা, পলল প্রকাশনী)ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হন মৃতের সন্তান এবং আত্মীয়স্বজন। যেখানে পুত্র ও কন্যার পরিমাণ আলাদা। প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, রাষ্ট্র নয়। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্র। ভাসানী কোনটি কেন গ্রহণ করেছেন, তা তাঁর বক্তব্যে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘আমি যখন হুকুমতে রাব্বানিয়ার কথা বলি, তখন শুধু কমিউনিস্ট ও বামপন্থী রাজনীতিবিদরাই এর বিরোধিতা করেন না। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপন্থী একশ্রেণীর আলেম ওলামা এবং ধর্মান্ধ রাজনীতিবিদও প্রচণ্ড আপত্তি উত্থাপন করেন। আমি বলিয়া থাকি, সকল সম্পত্তির মালিকানা একমাত্র আল্লার। মানুষ উহার আমানতদার মাত্র। আল্লার নামে রাষ্ট্রের সকল সম্পদ প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমানুপাতিক হারে বণ্টন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিতে হইবে। কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে ইহা আল্লার নামে না হইয়া রাষ্ট্রের নামে হইতে হইবে। আলেম ওলামারা সবকিছুতে আল্লার মালিকানা মানিয়ে লইয়া থাকেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করেন না।’ (প্রাগুক্ত)

পালনবাদী আদর্শে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। যদিও তাঁর অনেক প্রতিষ্ঠানের আরবি-ফারসি নামকরণে মনে হয় সেগুলো শুধু মুসলমানদের। মাওলানা ভাসানী বিষয়টি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, ‘কেউ কেউ প্রশ্ন করিতে পারেন হুকুমতে রাব্বানিয়া কিভাবে অমুসলমানদের আপন করিয়া লইবে? যাঁহারা রবুবিয়তের মর্ম বোঝেন না তাঁদের এই প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক। রবুবিয়ত কোনো ধর্মের কথা নহে। উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান। তাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল মানুষের জন্য হুকুমতে রাব্বানিয়া অর্থাৎ যে দেশে রবুবিয়তের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কায়েম হইয়াছে, কল্যাণকর বৈ কিছু নয়। মুসলমানের জন্য যিনি রব বা পালনকর্তা, বিবর্তনকারী প্রভু, হিন্দুদের জন্য তিনি একই বিধানে আলো, হাওয়া, ফল, পানি, বস্ত্র, খাদ্য সবই জোগাইতেছেন, একমাত্র রবুবিয়তের আদর্শই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।’

মাওলানা ভাসানীর বহুল ব্যবহৃত ‘মজলুম’ শব্দটির ব্যবহারের কারণ আমরা খুঁজে দেখতে পারি। এটা কি মার্ক্সের ব্যবহৃত ‘নিপীড়িত’ শব্দের আরবি? হতে পারে, না–ও হতে পারে। কিংবা দুটোই। ইসলামের শুরু থেকেই জালিম ও মজলুমের লড়াই ন্যায়–অন্যায়ের লড়াই হিসেবে দেখা হয়েছে, আর ভাসানী সেই শক্তিশালী অর্থটাই জনগণের সামনে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে মজলুম মানে শুধু অত্যাচারিত মানুষ না; বরং সেই মানুষ, যার পক্ষে দাঁড়ানো নৈতিক দায়িত্ব। তাই তিনি রাজনীতি ও মানুষের সংগ্রাম বোঝাতে ‘মজলুম’ শব্দটিকেই সবচেয়ে যথার্থ মনে করতেন। মজলুম, জালেম, জুলুম—এই শব্দগুলোর মাধ্যমে মানুষের ওপর হওয়া অন্যায় ও দুঃখকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোঝানো যায়। সব শব্দ বা পরিভাষা জনগণ বুঝতে পেরেছে কি না এই সময়ে দাঁড়িয়ে এটা বলা মুশকিল। কারণ, ইংরজির আধিপত্যে এই মুহূর্তে ভাসানীর পরিভাষাগুলোর বাংলায়ন করলে কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, সন্দেহ আছে।

দেওবন্দের ইংরেজবিরোধী চেতনার মধ্যে বেড়ে ওঠা মাওলানা ভাসানী তাঁর সমগ্র জীবনে ছিলেন রাজনীতিসচেতন। আসামের লাইনপ্রথার বিরুদ্ধাচারণ, কাগমারী সম্মেলন, বিশ্ব শান্তি সম্মেলন, বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন, কিউবা হাভানায় সংহতি সম্মেলন, নিরস্ত্রীকরণ ও মৈত্রী কংগ্রেস লন্ডন, মিসর, চীন, সিরিয়া সফরের মতো ঘটনাগুলো বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায় আমাদের। রাষ্ট্রভাষা উর্দু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ধর্ম আর ভাষা এই দুইটা এক জিনিস না। উর্দু ভাষার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নাই। আরব দেশের মানুষ কি উর্দুতে কথা বলে?’ মুক্তিযুদ্ধের সময় মাওলানা ছিলেন বৃদ্ধ। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব এবং মুসলিম দেশগুলোর প্রধানদের কাছে বাংলাদেশের পাশে থাকার জন্য চিঠি লেখেন। চীন ও আমেরিকাতেও টেলিগ্রাম করেন। ৭১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ভাসানীর সভাপতিত্বে কলকতায় আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ পাঁচ দলের যে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়, তার সভাপতিও ছিলেন ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। ভারত থেকে ফিরেই তিনি যে দাবিটি তোলেন, তা হলো বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ। যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে ফারাক্কা লংমার্চে গিয়ে তিনি যে অসুস্থ হলেন আর সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন না আমাদের মাঝে।

ভাসানী ইতিহাসের রাজনীতিকীকরণের শিকার। ফ্যাসিবাদীদের কাল্ট নির্মাণের জন্যই তাঁকে মাটিস্থ করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে বিভ্রান্ত এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হিসেবে। আমরা এমন প্রত্যাশা করছি, নতুন কারিকুলামে তাঁকে সঠিক মূল্যায়ন করা হবে।

Discover more from পথের দাবী

Subscribe to get the latest posts sent to your email.